Ricordi di un protagonista

IL BATTELLO (identità)

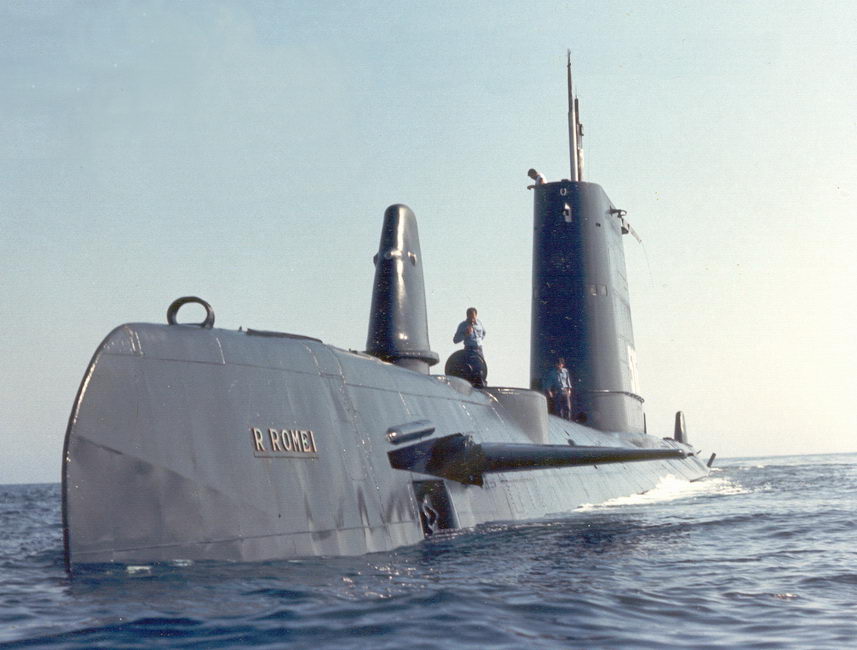

Smg. ROMEO

ROMEI (S 516)

ex – USS HARDER (SS 568) - US Navy

classe “TANG” – rimodernato secondo programma “FRAM”

Prelevato a Philadelphia, Pennsylvania (USA)

In servizio nella Marina Militare Italiana dal 22 febbraio1974 al 31 maggio1988

L’EQUIPAGGIO

78 persone:

7 Ufficiali e 71 S/Ufficiali, Sottocapi e Comuni

Gli Ufficiali erano:

- C.F. Antonio FLAMIGNI, Comandante

- C.C. Michele CARRIERI, Comandante in 2ª

- T.V. Francesco RICCI, Ufficiale alle Armi

- T.V. GN Attilio “Duilio” RANIERI, Direttore di Macchina

- T.V. GN Antonio DEL BALZO, 1° Sottordine GN

- S.T.V. Sergio BALZARINI, Ufficiale di Rotta

- S.T.V GN Franco PASQUALINI, 2° Sottordine GN

- S.T.V. MD Valter DE DOMINICIS, Sanitario (in extra-tabella)

LA PREPARAZIONE (in Italia)

Nessuna

particolare preparazione: l’equipaggio, nella quasi totalità, proveniva

da battelli ex-USA.

La conoscenza della lingua inglese, fatto salvo il Comandante e poche altre

eccezioni, era mediamente modesta, ma tutti possedevano la terminologia tecnica

di bordo.

IL VIAGGIO DI ANDATA

L’equipaggio

fu inviato negli Stati Uniti in aereo, diviso in due gruppi.

Il primo, ridotto (7 persone), raggiunse San Diego, in California, dove il battello

si trovava, verso la fine di dicembre ’73. Il secondo, col Comandante

e tutto il resto dell’equipaggio, intorno alla metà di gennaio

’74 andò direttamente a Philadelphia, dove il sommergibile avrebbe

svolto un periodo di lavori.

Compito del primo gruppo, costituito da tre Ufficiali (Ricci, Del Balzo e il

sottoscritto) e da quattro Sottufficiali “chiave” (il Contabile

di Macchina, C° Verano; il Capo Macchina, C° Merlino; il Capo Conduttore,

C° Fabrizio; il Capo Imp. ECG, C° De Nigris), era quello di compiere

con l’HARDER il trasferimento da San Diego a Philadelphia, ultima navigazione

prima della sua consegna alla Marina Militare Italiana, per prendere conoscenza

del battello, piuttosto diverso dagli altri ex-USA da cui provenivamo; ma, soprattutto,

per rendersi conto dello stato di efficienza dei vari impianti di bordo, onde

poter compilare poi la “nota lavori”.

Questo compito, in verità, veniva formalmente svolto – come previsto

nella US Navy quando un’unità deve andare ai lavori – da

tecnici inviati dal NAVSEC (una specie del nostro MARIPERMAN), i quali, verificato

il funzionamento e valutato il grado di efficienza di ogni apparato, esprimono

poi un giudizio in merito al tipo e al livello di intervento da effettuare.

Tale giudizio, tuttavia, ha solo il valore di un parere tecnico in quanto, com’è

noto, nella Marina americana, in queste faccende l’ultima parola spetta

al Comando di bordo il quale, entro i limiti del budget assegnato all’unità,

decide quali lavori fare. Va da sé, comunque, che quel parere viene generalmente

seguito. E così facemmo anche noi: accettammo tutta la loro lista e aggiungemmo

anche qualcos’altro.

IL TRASFERIMENTO DA SAN DIEGO A PHILADELPHIA

A San

Diego noi rimanemmo circa una settimana, il che ci permise di visitare, oltre

al magnifico zoo - orto botanico, anche il “Sea World”, uno dei

più importanti d’America, e il punto di avvistamento delle balene

(che, però, quella volta non si fecero vedere).

La base navale è piuttosto grande e articolata, ma quello che mi colpì

di più fu la zona destinata al naviglio “in naftalina” che,

vista dall’aereo, mostrava un numero impressionante di navi e portaerei,

tutte affiancate a pacchetto.

Partimmo da San Diego intorno alla metà di gennaio ’74. Il trasferimento,

durato una ventina di giorni, si rivelò anche una piacevole crociera:

la Decommissioning Cruise, come la definì l’equipaggio americano.

La verifica degli impianti non fu molto impegnativa e qualche immersione, di

tanto in tanto, ci permise di prendere confidenza col nuovo battello. Ma di

particolare rilievo furono alcune emersioni da quota profonda con l’impiego

dell’ “aria d’emergenza”, un sistema per noi nuovo che,

producendo il rapido esaurimento dei doppi fondi, provoca una risalita “a

pallone” difficile da controllare. L’esperienza, la prima volta,

fu per noi abbastanza scioccante; ma anche per l’equipaggio americano,

che era sempre riluttante a ripeterla.

Prendemmo anche contatto con la cucina di bordo che, di massima, era buona ma

con qualche eccentricità. I cuochi filippini sapevano fare dei dolci

squisiti a base di gelato, che non manca mai sulle navi americane; ma quando

presentarono un piatto orientale, costituito da riso filante in un brodetto

che sembrava chiara d’uovo cruda, nel quale vagavano briciole di carne

macinata, Del Balzo lo definì “racco di scimmia palustre”

e non osò assaggiarlo. Per me andava tutto bene, salvo che per il disagio,

nei primi giorni, di dover pasteggiare con latte in luogo del vino; ma poi ci

si abitua. Ricci, che aveva problemi di stomaco, beveva solo succo di mela,

tant’è che, a metà della crociera, la scorta di bordo era

esaurita.

Lasciata San Diego, la prima tappa fu Acapulco, in Messico. La baia è

splendida, con un bellissimo arenile e tante palme, circondata da una corona

di grattacieli e grandi alberghi che fanno un certo effetto. Ma subito a ridosso

di questa fascia di lusso si trova una povertà impressionante. Demmo

fondo nella baia e subito venne sottobordo una lancia della Marina messicana,

con un giovane ufficiale in rappresentanza del Comandante la Stazione Navale.

Ricordo che, mentre l’ufficiale era in perfetta tenuta, l’aspetto

“sciagattato” dell’armo dell’imbarcazione strideva violentemente

con quello dell’equipaggio americano, in divisa candida e fresca di stiratura.

Ricordo anche che – un po’ irrazionalmente, devo ammetterlo –

mi dava un certo fastidio vedere che a poppa di quella lancia sventolasse una

bandiera così simile alla nostra.

La sosta ad Acapulco, naturalmente, fu molto gradevole: clima quasi estivo,

nonostante la stagione, spiaggia, noci di cocco, buoni ristoranti (a parte il

vino, mediocre ma costosissimo). Un episodio degno di menzione si ebbe quando

il weapon officer, un giovane ed aitante texano, in un locale tipico sfidò

noi italiani in una gara a bicchierini di tequila, bevuti alla maniera messicana;

ossia, leccando una punta di sale, asperso sul dorso della mano sinistra, prima

di portare il bicchierino alle labbra. La gara finì quando, dopo non

so quante alzate di gomito, il giovane sfidante crollò a terra. Mentre

noi tornammo a bordo con i nostri piedi, per lui ci volle una barella. Dormì

tre giorni di seguito, come in catalessi, e si risvegliò quando il battello

era nuovamente in navigazione. Ci aspettavamo una qualche reprimenda nei suoi

confronti, ma il Comandante, Lcdr Koontz, non fece una piega: lo fece sostituire

nella guardia in plancia e poi tutto filò liscio, come se niente fosse

stato. Del resto, dopo tutto era l’ultima crociera!

Lasciammo Acapulco per Panama, seconda tappa. Mare piatto e clima sempre più

estivo. Una volta ci fermammo in mare aperto per fare il bagno. Abbassata un

po’ la prora, allagando il doppio fondo 1, ed estratti i timoni orizzontali

AV (i battelli cl. “TANG” avevano un sistema a scomparsa nell’intercapedine),

era facile risalire a bordo. L’XO (executive officer = Ufficiale in 2ª),

nel timore di pescicani, mise in plancia un uomo armato di fucile, ma il Com.te

Koontz, ben conscio dello scarso addestramento dei sommergibilisti all’uso

di armi portatili, manifestò perplessità su cosa fosse più

da temere: gli squali o quel fucile? Fortunatamente, l’unico fastidio

di quel bagno furono le meduse, piccolissime ma molto irritanti, tanto da sconsigliare

di ripetere l’esperienza.

( Il ROMEI attraversa il Canale di Panama)

Nella navigazione al largo delle coste messicane si prendeva benissimo la radio

locale che, con nostra piacevole sorpresa, ci informava in tempo reale dei nostri

campionati di calcio, seguiti laggiù come in Italia.

A Panama ci ormeggiammo nella zona americana. Anche qui, un gran contrasto con

Panama City: la prima curatissima, con edifici lindi, prati rasati e aiuole

fiorite; l’altra, seppure pittoresca, piuttosto malmessa e anche un po’

sporca. Il fatto saliente di questa sosta vide protagonista sempre il nostro

texano, arrestato dalla polizia locale per “schiamazzi notturni in stato

di ubriachezza”, senza alcun riguardo per le sue rimostranze: “…

sono un cittadino americano! … un giorno potrei essere il Presidente degli

Stati Uniti …”. Venne sottobordo, nel cuore della notte, una camionetta

della polizia per informare il Comandante dell’accaduto e per invitarlo

ad andare a riprendersi il suo ufficiale, prima di altri passi giudiziari. Ovviamente,

il Com.te Koontz si precipitò, facendosi accompagnare da uno di noi in

veste di interprete, considerata la somiglianza fra lo spagnolo e l’italiano.

Il “nostro” fu trovato in gabbia, ancora sbraitante. Il commissario

panamense, nel riconsegnarlo al Com.te Koontz, disse scherzosamente qualcosa

come “… per i buoni rapporti diplomatici fra i nostri Paesi, non

vorremmo che gli Stati Uniti dovessero restare senza Presidente!”. Anche

in questo caso, non vi fu alcuna conseguenza per il texano. Del resto, nella

US Navy la sbronza in franchigia è, notoriamente, ben tollerata.

Il passaggio del Canale di Panama è sempre un’esperienza molto

interessante e fu molto apprezzata da tutti noi; anche da me, che lo attraversavo

per la seconda volta, dopo quella col TORRICELLI, quattordici anni prima.

Usciti dal Canale, puntammo per Fort Lauderdale, in Florida, a due passi da

Miami. Il porto è ampio e comodo per manovrare. Perciò, Ricci

si meravigliò non poco nel vedere che il Com.te Koontz si era fatto portare

in banchina dai rimorchiatori. Ma sapemmo poi che, in quel porto, quella prassi

era obbligatoria. In porto trovammo un transatlantico italiano, della compagnia

COSTA, e un sommergibile nucleare inglese. Inutile dire che familiarizzammo

subito col personale della nave italiana, dove c’erano parecchi con trascorsi

in Marina. Naturalmente, facemmo anche una gita a Miami che, però, ci

lasciò un po’ delusi, forse a causa della brevità della

nostra visita. Ci sembrò la solita città americana, anonima, certamente

non all’altezza delle sua mitica fama.

Durante la sosta a Fort Lauderdale, approssimandosi la ricorrenza del mio matrimonio,

l’11 febbraio, pensai di mandare dei fiori a mia moglie mediante il sistema

internazionale. Ma, sebbene avessi esplicitamente indicato “february”

all’agenzia, quella data, nell’iter dell’ordinazione, venne

da qualcuno trascritta all’uso americano. Conclusione: i fiori arrivarono

in Italia il 2 novembre, quando la mia famiglia era già da mesi in America.

La penultima tappa del trasferimento era New London, dove si dovevano sbarcare

i siluri prima di entrare ai lavori. E in questa tratta sperimentammo un repentino

cambio di stagione: dal tepore della Florida al freddo del Connecticut. Mare

sempre più agitato e clima decisamente invernale, come, del resto competeva

alla stagione. Io, prima di allora, non avevo mai visto ghiacciarsi in coperta

gli spruzzi di mare, a formare delle stalattiti orizzontali, sotto la spinta

del vento al traverso. Risalimmo il New Thames con un tempo da incubo e trovammo

New London sotto una spessa coltre di neve.

(Il ROMEI in navigazione)

L’ultima tratta, verso Philadelphia, io non la feci poiché, con

Ricci e Del Balzo, precedemmo l’arrivo del battello per partecipare alla

Conference di inizio lavori. Da New London prendemmo un piccolo aereo (una ventina

di posti) di una linea interna, la Pilgrim Airlines che, già dal nome,

cominciò a preoccuparci. Ma vieppiù fummo intimoriti quando vedemmo

che ai comandi dell’aereo c’era la stessa unica persona che aveva

preso i nostri biglietti all’imbarco, aveva ritirato la scaletta e chiuso

il portellone e poi, inserito l’autopilota, distribuiva il caffé.

Fu un sollievo quando, dopo una mezz’oretta, poggiammo le ruote a Philadelphia.

IL BATTELLO (condizioni)

L’HARDER,

insieme al TRIGGER, un battello della stessa classe che prese il nome di PIOMARTA,

faceva parte di un pacchetto che, insieme ad altri mezzi e materiali, la US

Navy forniva alla Marina italiana in cambio di informazioni su certe esperimenti,

allora assai promettenti, che si stavano conducendo in Italia nel campo della

scoperta antisom: la cosiddetta “macchinetta Calzeroni” o, anche,

il “sarchiapone”. Per vari motivi, l’operazione era coperta

da una certa riservatezza e, perciò, il passaggio dei due battelli alla

Marina italiana doveva apparire una normale ulteriore cessione, a pagamento,

di sommergibili dagli Stati Uniti all’Italia, come già avvenuto

più volte in passato. In realtà, invece, non avremmo pagato alcunché;

ma questo lo sapevamo soltanto il Comandante, il 2° ed io.

Questi sommergibili rappresentavano, per la nostra componente subacquea, un

certo passo avanti rispetto ai precedenti ex-USA. Realizzati nei primi anni

’50, i sei battelli cl. “TANG” - ultime costruzioni convenzionali

negli USA, insieme al successivo DARTER – presentavano caratteristiche

avanzate per l’epoca, frutto anche dell’esperienza bellica americana

e tedesca. Nel corso della loro vita erano stati più volte migliorati,

ma quello che maggiormente spiccava al momento del passaggio all’Italia,

era la dotazione operativa elettronica, decisamente superiore a quanto fino

ad allora possedevamo. Ricci ne era entusiasta, particolarmente per il Fire

Control System, col quale gli americani dicevano egli si fosse “engaged”

(fidanzato), e per il PUFF, il misuratore passivo di distanza, che da noi muoveva

ancora i primi passi, con notevoli difficoltà. Così, cocente fu

per lui la delusione, quasi come un tradimento, quando vide le tre pinne anche

su un battello destinato alla Marina di Taiwan.

Quando, ai primi del ’74, il nostro equipaggio arrivò in America

per armare il ROMEI, il PIOMARTA ci precedeva di parecchi mesi e aveva alzato

già da tempo la bandiera italiana. Lo trovammo a Philadelphia, in procinto

di salpare per il rientro, ma la partenza venne più volte rinviata per

il susseguirsi di fastidiose avarie. In verità, l’efficienza generale

del PIOMARTA, nonostante i ripetuti interventi dell’Arsenale e l’indiscussa

capacità dell’equipaggio – che, essendo stato costituito

per primo, aveva riunito il meglio del personale al momento disponibile sui

nostri battelli – non era al massimo. Era spesso afflitto da avarie, anche

importanti, alcune mai risolte; come le vibrazioni in macchina, che il battello

si porterà fino al disarmo. Era, come si dice in Marina, “nato

male”; un’affermazione, questa, ovviamente irrazionale, ma spesso

inequivocabilmente verificata.

L’HARDER, invece, era in condizioni certamente migliori, come del resto

dimostrato dall’assenza di avarie significative durante il lungo trasferimento

appena compiuto. Tuttavia, considerato che in Italia ci si aspettava un battello

“come nuovo”, i lavori che ci accingevamo ad iniziare, previsti

nel pacchetto di fornitura del battello, dovevano in effetti corrispondere alla

nostra “grande manutenzione”. E così fu, nonostante la riluttanza

degli americani ad accogliere le nostre continue richieste; e perciò

la durata dei lavori, inizialmente prevista in sei/sette mesi, quasi si raddoppiò.

LA CONSEGNA

Il passaggio

del battello sotto la bandiera italiana avvenne subito dopo l’arrivo dell’equipaggio

in America. La cerimonia ebbe luogo alla banchina 2 dell’Arsenale di Philadelphia

il 22 febbraio ’74 (e non il 20, come inizialmente programmato).

Dell’equipaggio americano rimase con noi un team di assistenza, costituito

dal Com.te Koontz e da un certo numero di ufficiali e sottufficiali. Il rapporto

con costoro fu sempre ottimo, molto cordiale e improntato a fattiva collaborazione.

Con una sola eccezione, però: l’atteggiamento iniziale dell’XO,

Lcdr Denis, a noi visibilmente ostile anche se formalmente dissimulato, che

ci imputava di avergli sottratto quello che era previsto dover essere il suo

comando navale. Com’è noto, nella US Navy non tutti gli ufficiali

riescono ad averne uno e, perso l’HARDER, difficilmente il Denis ne avrebbe

avuto un altro, pur essendo un ottimo elemento. Ma la sua antipatia verso di

noi scomparve quando seppe di essere stato destinato ad un importante progetto,

il nuovo DSRV (Deep Submergence Rescue Vehicle), un incarico prestigioso, decisamente

più valido, ai fini di carriera, del comando di un battello convenzionale.

LA VITA A PHILADELPHIA

Philadelphia

conta una cospicua presenza di oriundi italiani (all’epoca erano circa

600.000), in maggioranza di origine abruzzese, molisana e pugliese. La comunità

era molto unita, mediamente ben affermata (il Sindaco e molte cariche pubbliche

importanti erano in mani italiane) e socialmente ben inserita. Fui subito colpito

dalle manifestazioni di italianità e dall’ostentazione orgogliosa

della propria origine. Il nostro tricolore era in ogni dove, dal paraurti delle

macchine alle vetrine dei negozi, sulle magliette, ecc. Insomma, tutt’altro

che, come mi sarei aspettato, degli emigranti, ancorché ormai riscattati

dall’emarginazione iniziale, ma addirittura i padroni della città.

Inutile dire che l’accoglienza dell’equipaggio nella comunità

fu cordialissima, spesso calorosa, con un’assistenza premurosa che ci

accompagnerà fino alla partenza. Ci aiutarono in mille modi, dal cercar

casa per le famiglie in arrivo dall’Italia all’acquisto di una macchina

usata, dall’allacciamento del telefono all’individuazione di un

dentista, ecc. Fummo accolti nei loro club (ne hanno parecchi), con così

tanti inviti che spesso ci si dovette dividere in gruppi per corrispondere a

tutte le richieste. Grande festa ci fu anche quando arrivò a Philadelphia

il nostro SAN GIORGIO, a quell’epoca nave scuola per gli Aspiranti dell’Accademia

Navale, in crociera addestrativa. Per loro furono giorni di fuoco!

Le famiglie arrivarono quasi subito ed iniziarono la nuova esperienza. La lingua

non fu mai un vero problema, perché ovunque si trovava qualcuno che parlava

italiano. Tuttavia, quando ciò non si verificava, certi termini mettevano

in difficoltà. Ricordo, per esempio, l’imbarazzo nel cercare di

spiegare che mi occorrevano delle supposte; o di far capire che i miei figli

avevano già avuto il morbillo.

La vita delle famiglie scorreva tranquilla. Alcuni dei figli in età scolare

frequentavano scuole per stranieri. Il quartiere italiano, vicino alla Naval

Base, ospitava un pittoresco mercato ortofrutticolo e tante botteghe alimentari,

ricche di ogni prodotto italiano (mozzarelle e orecchiette arrivavano giornalmente

dalla Puglia), sicché mia moglie riusciva ad organizzare delle cene alla

pugliese, molto apprezzate dagli amici americani. In una di queste occasioni,

gli amici sperimentarono la grappa, a loro quasi sconosciuta. Ne aveva portato

un bottiglione, di quella fatta in casa, il nostro Pasqualini, al rientro da

un permesso nel suo Friuli. All’inizio i nostri amici, adusi al whiskey,

ne accettarono solo un goccio, per cortesia; ma dopo l’assaggio, una decina

di persone fecero fuori in un niente due litri di grappa.

Nei week-end, che scattavano rigorosamente a mezzogiorno del venerdì,

ci si recava in una delle tante mete a portata di macchina (New York, Washington,

Atlantic City, Baltimora, Gettysburg, New Hope; Hershey, la città del

cioccolato; Longwood, la città dei fiori; la terra degli Amish, la setta

cristiana che rifiuta il progresso e la modernità); oppure si andava

per musei (quelli scientifici, interattivi, erano i preferiti dai ragazzi);

oppure ancora per shopping center, dove si poteva trascorrere l’intera

giornata.

D’estate si frequentavano le piscine dei Circoli di Marina, unico sollievo

quando la temperatura saliva a 40°. Per contro, d’inverno si scendeva

sottozero, con tanta neve, Mi colpì la precisione delle previsioni meteo.

Una mattina di una giornata di sole, la radio annunciò che a mezzogiorno

sarebbe caduto un pollice di neve: e così fu! Io, che a quell’ora

stavo tornando dal New Jersey, trovai la neve sul ponte che scavalca il Delaware.

La mia vecchia Pontiac aveva le gomme ormai lisce e non ce la faceva a salire

sul ponte; allora, una macchina della polizia si mise dietro di me e mi spinse

fino a farmi superare il valico. Pensai che il poliziotto si sarebbe fermato

per strigliarmi; invece mi salutò e si allontanò.

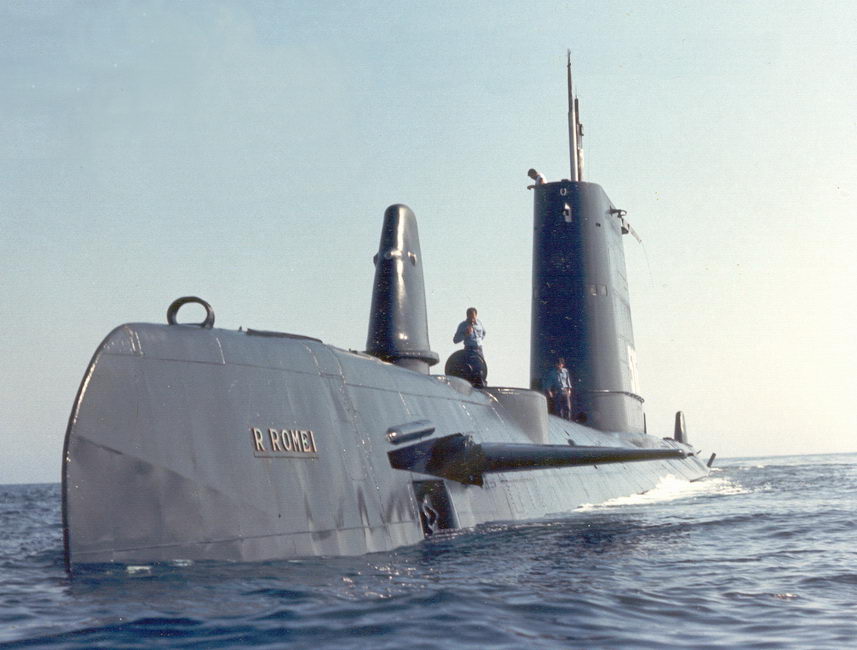

(Philadelphia - Il ROMEI in banchina)

Non così bene mi andò quando in una high-way del New Jersey, fui

fermato dalla polizia per eccesso di velocità. Io protestai perché,

al momento del fermo, la mia velocità era sotto i limiti; ma loro mi

mostrarono una foto scattata tre miglia prima, dove effettivamente correvo un

po’. Non solo dovetti pagare la multa, ma qualche giorno dopo ricevetti

una telefonata con la quale mi si comunicava che il giudice della Contea dov’era

avvenuta l’infrazione mi aveva inflitto un’ulteriore punizione:

dover ricevere un fervorino sull’educazione stradale e l’espressione

del biasimo per il mio comportamento. Se non volevo essere portato fisicamente

davanti a quel giudice, dovevo restare lì ad ascoltare il rimprovero

fino in fondo. Cosa che feci, naturalmente.

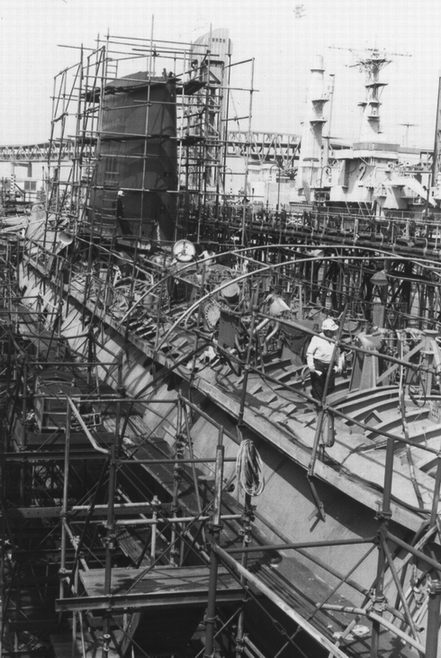

I LAVORI IN ARSENALE

I lavori al battello cominciarono quasi subito. Ci fu assegnata una “barge”, una specie di grossa bettolina attrezzata per ospitare l’equipaggio durante il periodo dei lavori. Dotata di dormitori (dove presero alloggio gli scapoli e quelli che non avevano portato la famiglia), cucine, mense, uffici e quant’altro necessario, fu ormeggiata in prossimità del battello.

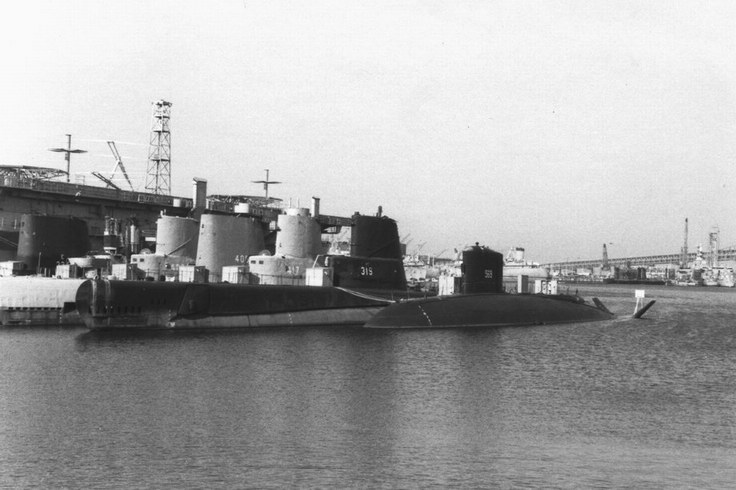

(Philadelphia - Il ROMEI ai lavori)

Questo era stato tirato a secco sopra una piattaforma scorrevole su uno scivolo

inclinato, una sorta di varo al contrario, e prontamente circondato dai necessari

ponteggi. Essendo questi costituiti da elementi modulari premontati, completi

di passerelle, scalette e tutto l’occorrente per la sicurezza, l’assemblaggio

richiese soltanto mezza giornata. Poiché nei nostri arsenali questa operazione,

fatta con i tubi “Innocenti” montati uno ad uno, voleva almeno tre

giorni, triplicando (compreso il successivo smontaggio) la durata di un carenamento,

mi affrettai a segnalare a Taranto la praticità e la convenienza economica

del sistema americano, da tutti subito riconosciuta. Ma ci vollero anni prima

di poterlo realizzare, a causa della resistenza delle ditte del settore.

L’Arsenale di Philadelphia era principalmente designato all’approntamento

delle navi da cedere ad altre Marine. Così, con noi c’erano un

sommergibile turco, uno brasiliano, uno peruviano e una fregata destinata alla

Persia, il cui comandante aveva fatto l’Accademia a Livorno, proprio nel

corso del Com.te Flamigni. Il mondo è proprio piccolo!

C’erano anche tante navi “in naftalina” e fra queste anche

il mitico sommergibile ALBACORE.

(Philadelphia - da destra: USS Albacore, USS Becuna, ed altri battelli "in

naftalina" )

I rapporti col personale e con i dirigenti dell’Arsenale furono sempre

eccellenti, e questo ci facilitò molto la vita. Quando sorgeva un problema,

esso veniva esaminato collegialmente, senza presunzioni di parte, e insieme

se ne concordava la soluzione.

Ebbi anche la soddisfazione di vedere accolto il mio parere su una certa questione

tecnica, cosa che contribuì a cancellare quel tanto di soggezione col

quale io, proveniente dall’Arsenale di Taranto, ero entrato in quello

di Philadelphia. Si trattava di rimettere in efficienza uno dei motori elettrici

di propulsione del PIOMARTA. In particolare, si doveva riportare metallo sull’asse

del rotore, che si era logorato per difetto di uno dei cuscinetti di supporto.

Il Direttore del PIOMARTA, T.V. GN Russo, in considerazione della mia esperienza

arsenalizia, mi aveva chiesto di assisterlo nel rapporto con i tecnici americani.

Costoro si erano attrezzati per eseguire il lavoro a bordo, mediante riporto

di metallo col metodo “a spruzzo”. Io, seppur non richiesto e con

la sensazione di portar vasi a Samo, intervenni per dire che anche da noi, a

Taranto, si usava quel metodo ma che, talvolta, esso era risultato inefficace,

in quanto il metallo riportato, dopo qualche tempo, si distaccava: meglio applicare

un cordone con l’arco elettrico e poi rettificare a misura. Mi risposero

che a loro non era mai accaduto, e io pensai di aver perso la classica occasione

per starmene zitto. Ma due giorni dopo il Dir. Russo mi informò che essi,

non soltanto avrebbero seguito il mio suggerimento, ma che chiedevano il mio

consiglio su come effettuare il lavoro a bordo, operazione da loro mai fatta

prima. Infatti, mentre per la maggior parte dei problemi qualcuno ha già

definito la miglior soluzione (basta attingerla presso la “library”,

un grande archivio tecnico presente in ogni Arsenale, a disposizione di chiunque,

dove è già stato previsto quasi tutto di tutto, e seguire le istruzioni

operative contenute nel fascicolo attinente a quel problema), questo era per

loro un caso nuovo. Naturalmente, io feci quanto mi si chiedeva: il lavoro riuscì

bene e il PIOMARTA non ebbe più problemi a quell’asse per il resto

della sua vita.

(Philadelphia - Il ROMEI ai lavori)

Però, qualche piccolo inconveniente, comunque poi sempre risolto, merita

di essere ricordato. Il primo fu quello del passaggio a noi degli archivi di

bordo. Il Comando aveva ricevuto gli elenchi delle pubblicazioni da passarci

o meno e l’operazione, per quanto concerneva la piattaforma, era stata

affidata al mio omologo, l’engineer officer, Lt. Robinson. Nell’elenco

di quelle non cedibili figuravano anche le monografie della pompa assetto e

della pompa sentina le quali, per motivi difficili a capire, erano state classificate

“confidential”. Inutile discutere con Robinson che una pompa è

soltanto una pompa; che in Italia se ne fabbricavano di ottime, esportate anche

in America; che Italia e Stati Uniti erano alleati; che senza le monografie

sarebbe stato difficile individuare i ricambi. Robinson, anche se concordava

con le mie argomentazioni, era irremovibile: gli ordini sono ordini, e non era

neppure pensabile di fare una telefonata a qualche ente superiore per chiedere

una deroga.

La soluzione mi fu indicata dal navigator, Lcdr. Rock. Mi spiegò che

Robinson, in linea con la norme vigenti, avrebbe scaricato quelle monografie

in uno di certi raccoglitori per materiali (non solo cartacei) destinati al

macero; raccoglitori dai quali chiunque era autorizzato a prelevare qualcosa

che fosse ancora utilizzabile. Così avrei potuto riprendermi le monografie.

La cosa mi sembrava molto strana, ma funzionò. Tutto il rigore prussiano

di Robinson era stato facilmente aggirato!

Un altro problemino si ebbe quando si trattò di tarare a bordo i manometri

di profondità, che era stati revisionati in officina. Sui sommergibili,

questi manometri sono solitamente di tipo meccanico (detti “a tubo di

Bourdon”), perché più resistenti alle concussioni. Com’è

noto, il manometro di profondità del battello misura la pressione idrostatica

della colonna d’acqua che va dalla superficie del mare alla profondità

in cui si trova fisicamente lo strumento, indipendentemente dalla posizione

dove è ubicata la presa a scafo di comunicazione col mare. Se però

si vuole - come si vuole - che lo strumento indichi la profondità al

sottochiglia del battello, allora alla misura indicata dallo strumento va aggiunta

artificialmente la distanza che separa quest’ultimo dal sottochiglia stesso.

Ciò si ottiene – e in questo consiste la taratura – spostando

in avanti la lancetta, rispetto al quadrante graduato, di una quantità

pari alla succitata distanza.

Ma, invece, il tecnico che stava eseguendo la taratura apportava la correzione

aggiungendo la distanza fra la posizione della presa a mare, situata molto più

in basso, e il sottochiglia, e non voleva saperne delle mie obiezioni. Io attribuivo

questa incomprensione al mio modesto inglese, non potendo pensare che egli ignorasse

quel semplice principio di fisica. Così, dopo qualche giorno, si andò

a finire in una austera sala riunioni dove, con l’aiuto di una lavagna,

spiegai a quattro importanti dirigenti quello che io intendevo. Si scoprì,

allora, che l’incomprensione derivava dal fatto che si parlava di cose

diverse, poiché il tecnico, non so come mai, credeva di avere a che fare

con manometri “a membrana”, nei quali il sensore, applicato direttamente

sulla presa a scafo, raccoglie il dato della pressione in quel punto e, trasformatolo

in segnale elettrico, lo trasmette ovunque serva. E in tal caso la sua procedura

sarebbe stata corretta. Finalmente tutto chiarito; ma che fatica!

Un’altra incomprensione si verificò quando giunse il momento delle

pressature di collaudo, in merito al coefficiente di sicurezza relativo alla

profondità che il sommergibile può raggiungere. Secondo la nostra

normativa, se ad un battello si assegna c.d.s. 1,5, ciò significa che

la sua massima quota operativa si pone a 2/3 della quota massima di collaudo.

Quindi, se quest’ultima è, mettiamo, 600 metri, al battello è

vietato scendere deliberatamente sotto i 400 metri. E se, nel corso della sua

vita, si riscontra un deterioramento strutturale che induca a ridurne prudenzialmente

la quota di collaudo, per esempio a 450 metri, allora, di conseguenza, anche

la quota massima operativa si riduce a 300 metri. In altri termini, le nostre

norme impongono che si mantenga sempre ad 1,5 il c.d.s..

Non così per la US Navy. Premesso che da loro la quota massima operativa

è indicativa e il Comandante può benissimo superarla se la situazione

tattica lo richiede, quando si ritiene che, per effetto del deterioramento,

lo scafo potrebbe non resistere più alla pressione della quota di collaudo

primitiva, questa viene opportunamente ridotta, ma la massima operativa resta

invariata: è il c.d.s. che viene abbassato. Questione di filosofia della

sicurezza.

Ciò era accaduto all’HARDER (originariamente dato per 700 piedi

di quota massima operativa, 1100 piedi massima di collaudo e c.d.s. 1,5), ma

noi lo ignoravamo; così come non conoscevamo il loro modo di intendere

e di utilizzare il c.d.s.. Quindi, quando chiesi di pressare i circuiti a mare

a 1100 piedi, l’Arsenale si rifiutò e si apprestò a pressare

ad 800 piedi. Nacque, così, una disputa che, però, cessò

quando le cose furono messe in chiaro. Comunque, rappresentata questa situazione

a MARISTAT, la nostra quota massima operativa venne subito ridotta a 500 piedi,

in linea con i nostri criteri.

(Philadelphia - Il ROMEI ai lavori)

Altro fatto degno di memoria si verificò durante la revisione dei compressori

A.P, quando si constatò che la pompa di refrigerazione di una delle due

macchine era irreparabile e doveva essere sostituita. Però il pezzo non

era più disponibile nel ciclo logistico. Anche la ricerca nei parchi

rottami, dove spesso queste faccende trovano soluzione, aveva avuto esito negativo.

La ditta costruttrice, essendo quel compressore ormai da tempo fuori produzione,

richiedeva sei mesi per fornircelo. Insomma, eravamo davvero preoccupati: pur

avendo già previsto di sostituire le macchine in Italia, come affrontare

la traversata con un solo compressore, e neppure efficientissimo?

Si venne a sapere che un operaio dello shop compressori conservava nel suo stipetto

una pompa di quel tipo, usata ma riutilizzabile. Quando gli fu formalmente richiesta,

egli negò di possederla. Si mosse, allora, qualcuno del team di assistenza,

per cercare di convincerlo con la promessa di qualche bottiglia di whisky che,

al valore di tre dollari e mezzo, era la moneta di scambio per questo tipo di

operazioni, diciamo …informali (tutto il mondo è paese!). L’operaio,

però, consapevole della nostra pressante esigenza, sparò una richiesta

assurda di casse di whisky (si scoprirà più tardi che nella richiesta

c’era anche la “cresta” per l’intermediario!). Il Com.te

Flamigni, infuriato, andò a denunciare la cosa alla Direzione dell’Arsenale,

la quale, sdegnata, promise un intervento. Ma dopo qualche giorno ci fece sapere

che, non esistendo quella pompa ufficialmente, nulla si poteva fare e ci consigliava

di cedere al ricatto. A questo punto si attivarono gli amici italo-americani

dell’Arsenale i quali, a conoscenza di talune marachelle commesse dall’operaio,

tali che, se divulgate, avrebbero potuto nuocergli parecchio, lo indussero a

più miti consigli e lo persuasero ad accontentarsi dell’omaggio

di una sola cassa. Quando la pompa fu installata, l’operaio ricevette

una lettera di ringraziamento, con la segnalazione ai superiori per la fattiva

collaborazione!

(Philadelphia - Il ROMEI ai lavori)

Un altro episodio mi torna alla mente: la storia di uno “sputtanamento”

di grandezza astrale, legata alla sostituzione delle batterie. L’operazione,

essendo fra quelle normalmente previste, era pianificata in ogni dettaglio e

si svolse abbastanza rapidamente; e, soprattutto, senza bisogno di smantellare

i copertini sopra i locali accumulatori, come invece era necessario fare da

noi. Ciò era possibile perché, grazie ad uno speciale carrello

da applicare al carro ponte in batteria, qualunque elemento poteva essere sollevato

e sfilato completamente dal pacco di tutti gli altri e, così sospeso,

essere portato facilmente fino al portello di uscita. Da noi, invece, si usava

un carrello diverso che, per ragioni di ingombro, non permetteva la completa

estrazione dell’accumulatore, per cui, quando si doveva sbarcare un elemento

che non fosse proprio quello sotto il portello di uscita, occorreva fargli un

corridoio sbarcando tutti quelli che lo separavano dal portello stesso.

Era evidente quanto comodo ci avrebbe fatto quel carrello in Italia; carrello

che, peraltro, non era difficile da realizzare e che avevo già segnalato

a Taranto. Tuttavia, qualcuno di noi penso di farne sparire un esemplare (“…

tanto loro ne hanno tanti e non se ne accorgeranno neppure…”). Io

lo seppi a cose fatte (non mi fu detto neanche dove fosse stato nascosto), ma

stetti al gioco. Invece gli americani se ne accorsero, eccome, e cominciarono

a cercarlo e a pressarci di domande, alle quali noi rispondevamo sempre evasivamente:

ormai non potevamo che mantenere la posizione assunta.

Ma un bel giorno, quasi al termine dei lavori, durante una visita alle varie

casse, uno dei sovraintendenti trovò l’oggetto in fondo alla cassa

WRT e, trionfante, venne a portarmelo sotto il naso.

Avrei voluto sparire sottoterra ma, con la mia migliore faccia di bronzo, mi

compiacqui con lui, meravigliandomi per come il carrello fosse potuto finire

laggiù. Poi corsi ad informare il Comandante e questi, prima che l’oggetto

scendesse da bordo, telefonò alla Direzione per annunciare che il carrello

era stato finalmente ritrovato. Si ebbe pure i ringraziamenti!

L’ADDESTRAMENTO A NEW LONDON

A parte i sette di noi che avevano fatto il trasferimento da San Diego a Philadelphia e quei pochi che avevano potuto partecipare ad un paio di uscite prima dell’entrata in Arsenale, la gran parte dell’equipaggio non aveva alcuna conoscenza del nuovo battello. Così, durante i lavori, furono organizzate spedizioni di personale a New London, dove la SUBMARINE SCHOOL fornisce ogni tipo di addestramento per ogni classe di sommergibili.

(New London - Submarine School - da sinistra, STV BALZARINI, CC CARRIERI,

TV RANIERI)

Durante una delle sessioni al simulatore dinamico d’immersione, io ebbi

a fare una significativa esperienza. Trattando il tema di come fronteggiare

un vistoso appruamento accidentale a quota profonda, l’istruttore spiegò

che il metodo più appropriato per evitare di superare la quota massima

era quello di esaurire i doppi fondi prodieri e di mettere la propulsione su

“indietro massima”. Io, però, ero portatore di un’esperienza

diversa, che mi aveva profondamente segnato, poiché era stata una delle

pochissime volte in cui avevo provato paura sul sommergibile: nel 1955, nelle

acque di Napoli, sul Smg. TAZZOLI il Dir. Cusmai era uscito da una tale situazione

dando la massima velocità avanti e i timoni orizzontali “tutto

a salire”; scendemmo di un’altra ventina di piedi, ma poi la prora

si rialzò e ne venimmo fuori.

Naturalmente, raccontai questa vicenda all’istruttore, aspettandomi però

una qualche reazione polemica. Invece, costui – che, essendo meno anziano

di me per anni d’età e d’imbarco, mi trattava con una certa

deferenza – prese subito la cosa sul serio. A parte la schedatura dell’evento,

in tutti i dettagli, per il loro archivio, egli predispose una procedura di

verifica statistica che loro mettono in atto nei casi controversi o quando si

vuole, come nel nostro, trasferire un’esperienza fra battelli idrodinamicamente

diversi: una serie di almeno dieci prove uguali al simulatore. Ebbene, su 10

prove (inutile proseguire), 7 volte andammo a fondo e 3 volte ci salvammo: senza

dubbio, il metodo più giusto era il suo ed esso fu inserito nel nostro

manuale di sicurezza. Ho ancora nell’orecchio il segnale sonoro, una specie

di campana a morto, col quale il simulatore annunciava che il battello si era

perduto.

LE PROVE FINALI

Dopo le

consuete prove preliminari di ogni apparecchiatura, le prove di fine lavori

vere e proprie ebbero inizio ai primi del ’75, con la cosiddetta “fast

cruise”, una sorta di navigazione … in banchina. Per tre giorni

il battello, senza lasciare l’ormeggio, vive e opera come se fosse per

mare: portelleria esterna chiusa, servizi di guardia di navigazione, nessuno

può entrare o uscire da bordo (salvo casi di emergenza, ovviamente).

Si prova e si fa funzionare effettivamente tutto, con l’unica eccezione

della reale immersione; ma, comunque, si allagano e si esauriscono i doppi fondi

a due per volta. Anche la propulsione viene azionata, ad andatura moderata,

con gli assi in rotazione opposta. Insomma, prima di affrontare le prove estreme

in mare (massima velocità, massima quota e simili), si fa lavorare il

battello nella sua normale attività per un tempo abbastanza prolungato

da far emergere le magagne (o, almeno, molte di esse) che su ogni nave si riscontrano

all’uscita dai lavori. Questa operazione, che al suo annuncio ci parve

un po’ come un’americanata, si rivelò invece efficace e convincente.

Alla “fast cruise” seguì una settimana di ulteriori lavori,

per correggere i difetti emersi, e poi ci si avviò alle prove in mare

aperto. Alla prima uscita, poco prima di lasciare gli ormeggi, venne fuori un

altro inconveniente: il commutatore automatico per l’alimentazione d’emergenza

dell’1MC (la rete ordini collettivi) in caso di black-out a bordo, non

funzionava. Essendo l’impianto munito anche di un commutatore manuale,

facilmente azionabile dallo stesso Ufficiale all’assetto, la cosa a noi

non sembrava preoccupante. Ma non la pensava così il responsabile delle

prove, un capitano di vascello di cui non ricordo il nome, il quale, nel rigoroso

rispetto della normativa di sicurezza (forse, talvolta, un po’ esagerato),

sospese l’uscita in mare. Se ne riparlò un paio di giorni dopo.

Restammo in mare tre giorni. Le prove, in massima parte, andarono bene, ma un’avaria

importante ci costrinse a prolungare la permanenza a Philadelphia di una ventina

di giorni oltre il previsto. Durante un’emersione da quota profonda con

“aria d’emergenza” - che, come già detto, spesso fa

perdere il controllo dell’assetto longitudinale – il battello prese

un’appoppata di oltre 30° e il cuscinetto reggispinta di uno dei grossi

gruppi convertitori a 440 volt (quelli di alimentazione ai circuiti “forza”)

non resse all’anomalo sforzo: scivolando verso poppa, il rotore fece la

“barba” alle matasse dello statore, mettendo la macchina irreparabilmente

fuori uso, sì da dover essere sostituita. Per fortuna, in un lontano

magazzino esisteva ancora un gruppo dello stesso tipo. Ma fu il lavoro di sostituzione,

abbastanza complesso, a portar via tempo, poiché si dovette aprire un

largo tratto del copertino, previo smontaggio di quanto ivi esistente.

IL VIAGGIO DI RITORNO

La navigazione

di rientro a Taranto prevedeva una prima sosta a New London e un’altra

alle Azzorre. Superate le vicissitudini del gruppo convertitore bruciato, la

partenza per New London fu fissata al 24 marzo ’75. Le famiglie, ovviamente,

già da tempo erano tornate in Italia.

Ma proprio al momento di mollare gli ormeggi, con tutti gli amici che ci salutavano

dalla banchina, mentre si ultimavano i “preparativi per la navigazione”,

ne uscì un’altra: i timoni orizzontali AV non fuoriuscivano completamente

dal loro alloggio nell’intercapedine. Era successo che alcune saldature

effettuate la sera prima in quella zona, sebbene non interessate direttamente

all’impianto dei timoni orizzontali, avevano prodotto delle piccole deformazioni

che, comunque, ne impedivano il regolare funzionamento. La riparazione non fu

difficile e, così, il 26 marzo, alle 09.00, lasciammo definitivamente

Philadelphia per New London.

(Il ROMEI in navigazione)

Qui restammo una settimana, per mettere a punto alcune cose elettroniche e,

finalmente, il 5 aprile, salutato il faro di Mystic alla foce del New Thames,

affrontammo l’Atlantico con prora sulle Azzorre: la traversata era cominciata.

Poiché la permanenza negli USA si era protratta assai più del

previsto e in Italia ci attendeva subito attività operativa piuttosto

impegnativa, il Com.te Flamigni ritenne di dover sfruttare la navigazione di

rientro per l’addestramento avanzato dell’equipaggio. Pertanto,

fu deciso di compiere tutta la traversata in immersione, con i dovuti periodi

a snorkel , anche se ciò avrebbe prolungato di qualche giorno la navigazione.

Emergemmo soltanto per entrare a Ponta Delgada e per attraversare lo Stretto

di Messina. Ad ogni nave (pardon: bersaglio, come si diceva) che si avvistava

– e se ne incontrarono parecchie, perché la nostra rotta era molto

frequentata – si batteva “posto di combattimento” e si simulava

un attacco, con successivo “disimpegno” e, spesso, con simulazione

di avarie gravi.

Ad ogni modo, di avarie reali nei 34 giorni di mare davvero non ne mancarono:

nei miei appunti, fra gravi e lievi, la gran parte riparate navigazione durante,

se ne contano una settantina.

Il 18 aprile, quando eravamo già in vista delle Azzorre, si ebbe un fatto

increscioso: Del Balzo fu colpito da un attacco di cuore che, poi, verrà

riconosciuto come infarto. Fortunatamente, a bordo avevamo un Ufficiale medico,

l’S.T.V. De Dominicis, che gli prestò le prime cure fino al ricovero

nell’ospedale di Ponta Delgada. Il dottore ci era stato provvidenzialmente

assegnato da MARISTAT, proprio per la traversata. Peraltro, essendo costui un

provetto diportista, pratico di carteggio e di squadrette, durante la navigazione

si adoperò volentieri anche come assistente a Balzarini, l’Ufficiale

di rotta.

(Il ROMEI alle Isole Azzorre)

Lasciato Del Balzo, ormai fuori pericolo, a Ponta Delgada (rientrerà

in Italia qualche giorno dopo, con un aereo attrezzato, e tutto finirà

bene), partimmo dalle Azzorre il 21 aprile per l’ultima tratta fino a

Taranto. L’attraversamento dello Stretto di Gibilterra fu compiuto a quota

periscopica, senza alcun problema. La stessa cosa, invece, MARISTAT non ci consentì

per lo Stretto di Messina, con vivo disappunto del Com.te Flamigni. Ricordo

che, durante il passaggio, mi chiamò in plancia: il nugolo di navi e

traghetti che lo attraversavano, in tutte le direzioni, fu per me impressionante,

ma lui, serafico, diceva: “Vedi? si poteva fare benissimo: non c’è

nessuno”. Il Com.te Flamigni era unico!

All’arrivo a Taranto, il 7 maggio, emergemmo a poche miglia dalle ostruzioni

e lì ci venne incontro il Smg. CAPPELLINI per scortarci fino in porto.

In Mar Grande, poi, salì a bordo il Comandante dei Sommergibili, l’Amm.

Div. Pasquale Roselli. Al Canale Navigabile fummo salutati dalla banda, dal

picchetto sul Castello e da file di marinai, schierati sulle sponde e sul Ponte

Girevole. Poi prendemmo ormeggio alla banchina di Porta Ponente, dov’erano

già in attesa tanti parenti e amici. Fra quella folla c’era anche

mia moglie, com’era già avvenuto quindici anni prima al mio arrivo

col Smg. TORRICELLI; ma, questa volta, c’erano anche i nostri due figli.

Una così lunga e ininterrotta navigazione in immersione non era mai stata

compiuta (e neppure dopo) da alcun altro battello italiano e l’equipaggio

ne era orgoglioso. Perciò, quando l’Amm. Roselli, nel suo discorso

di benvenuto, disse: “…dopo una lunga navigazione, compiuta quasi

tutta in immersione…”, per quel “quasi” esso un po’

si risentì.

Ma, com’era negli auspici del Com.te Flamigni, era giunto in Italia un

battello con un equipaggio perfettamente addestrato, affiatatissimo e così

cameratescamente unito come solo su un Sommergibile si può riscontrare.

Taranto, 31 ottobre 2004

Amm. Attilio Duilio RANIERI